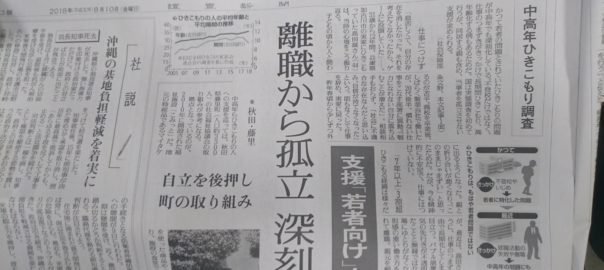

内閣府が「中高年ひきこもり」調査を実施決定

【読売新聞の報道から・・深刻な『8050』問題】

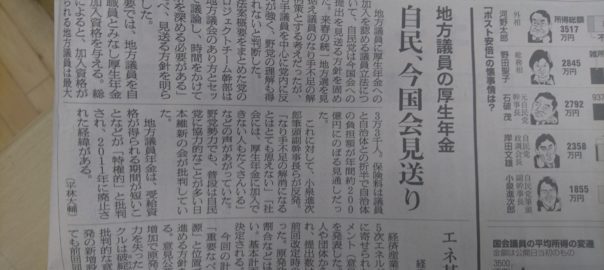

私は昨年12月31日付ブログで「『中高年ひきこもり初調査』内閣府が2018年度に40~59歳を実態把握へ(東京新聞)」と書きましたが、今朝(10日)の読売新聞1面と3面で、内閣府が中高年のひきこもり調査を行うという記事が報道されています。記事では「ひきこもる期間が長期化して本人が高年齢化し、親も年をとって困窮する例があるため」として、支援メニューを検討とのこと。「調査は40歳から64歳までの無作為に抽出した5000人を対象に、調査票を配布し回収する」としています。

政府は以前、子どもや若者のひきこもり調査は行いましたが、中高年の調査ははじめて。記事でも分析していますが、「社会とのつながりを欠く期間が長いと、高年齢化すると、社会参加が難しくなり仕事も限られてしまいがち。親も高齢化し、働けなくなって本人とともに困窮してしまう問題も指摘されています。80歳代の親とひきこもる50歳代を意味する『8050問題』とも呼ばれている」と報道しています。

いわゆる現役世代といわれる人たちが、現代社会のなかで何かのきっかけで職を失ったり、職場環境の問題や家庭の事情などで自身のメンタル面で不調になる方が多いのも現実です。一方で稼働世代といわれる方々が、社会にでて能力を発揮できない状況は、大変憂えるべきものではないでしょうか。これは個人の問題に資することはできない、社会問題として考えるべきと思います。ぜひ政府の施策によって、こうした問題を詳細に分析調査して、社会復帰にむけての政策、あるいは社会と溶け込む施策を求めたいと思います。私も生活相談でこうした、ひきこもりの相談もありましたので、ぜひ今後取り上げてみたいと考えています。

結城亮(結城りょう)