府中市選挙 視覚障害者の一票 かなえる補助具の活用を・・点字図書館などが作成、導入進む(東京新聞)

府中市議会議員(改革保守系無所属)の ゆうきりょう です。

★都内12区の自治体で導入へ

先日の東京新聞に目の不自由な人が自分で投票できるよう手助けするために、日本点字図書館は、投票用紙の記入部分が手触りで確認できる補助具を作り、都内の自治体を中心に利用を呼び掛けているとの記事があります。記事では、都内12区で同館の補助具を導入、7日の都知事選挙で使われたそうです。

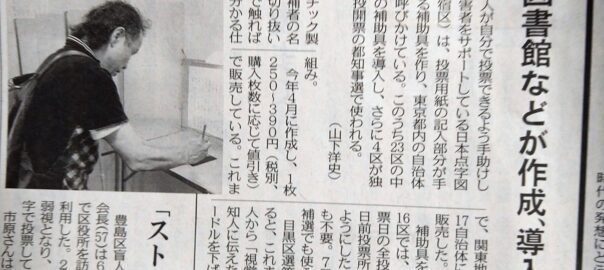

記事では「補助具はプラスチック製のファイルで、候補者の名前を書く部分だけ切り抜いており、表面を手で触れば名前を書く位置がわかる仕組み」となっており、関東地方1都6県では17自治体に約3000枚を販売したそうです。

★投票を諦めてしまう視覚障害のある方もいる

記事によると、補助具を導入する東京の16区では、都知事選の投開票日の全投票所に加え、期日前投票所でも利用できようにし、事前の申し出も不要だったとあります。「目黒区選管によると、これまで利用した人から『視覚に障害のある知人に伝えたい。投票のハードルを下げられる』との声が寄せられた」とし、「日本少額障害者団体連合会によると、視覚障害がある人は健常者に比べ、投票に行きづらい環境にある」「そもそも選挙の時期などの情報を事前に把握しづらく、投票所までの介助を事前に頼まないといけないからだ」とし、「投票用紙に候補者名を自分で書くのが難しく、介助してもらうことで誰に投票したか他人に知られてしまうことも理由に挙げられる」と伝えています。

記事の最後に、点字図書館生活支援部の島田部長は「自分で投票するのが難しく、投票を諦めてしまう人が多い」と指摘、「補助具を導入する自治体が増えて、視覚障碍者が投票しやすい環境が全国に広がってほしい」と話されています。

★府中市もすでに導入へ

ちなみに「府中市選挙管理委員会では、今回の都知事選挙、都議選補欠選挙から記名補助具(サインガイド)が導入されています。 記事にある製品と同じものでは無いようですが、先日の投票の時に確認してきましたよ」とのことです(府中視覚障害者福祉協会の方より)。

府中市も同様の行政サービスをスタートしているということで、大変ありがたいです。これはぜひ他の自治体も導入してほしい施策であり、視覚障害のある方が、投票を諦めるようなことは、あってはなりません。(府中市議 ゆうきりょう)

※視覚障碍者の投票方法(東京新聞より)

公選法では、投票者が自らの候補者名を書くと規定、視覚に障害のある人のことを考慮して、点字での投票と、選挙管理委員会の担当者が代わりに記入する代理投票を認めている。補助具の利用は自治体の裁量で認められている。

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などありましたら、お気軽にメールをお寄せください。 アドレスyuki4551@ozzio.jp 携帯 090-4136-7642(電話に出られない場合がありますので、その際は留守電にコメントをお願いいたします)