東京都が児童虐待防止条例、来年2月に都議会提案へ

今日(9月15日)の毎日新聞多摩版に、小池都知事が記者会見で目黒区の5歳児童虐待死事件をうけて、子どもへの虐待防止の条例を来年2月に議会へ提案することを報じています。

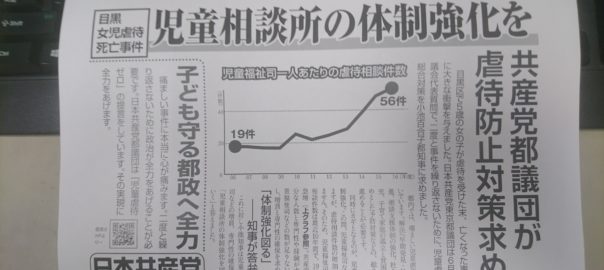

記事によると「条例案には虐待の未然防止のため、保護者が子どもに健康診断を受けさせることや、児童相談所からの安全確認に応じることなどが盛り込まれる予定」とあります。また「政府が7月に決めた緊急対策にならって、これまで身体的虐待に限られていた警察との情報共有対象を、性的虐待や育児放棄にも広げる」としています。児相の専門職員らを本年度に41人追加増員することも盛り込んだ」とあります。このほかには「無料通信アプリラインで子どもや保護者からの相談を受け付ける窓口を11月1~14日に開設することを決めた」ともあります。

あまりにも残酷な目黒区の児童虐待のケースをうけて、世論の後押しもあり、都も条例を制定するところまできました。共産党都議団もこの問題では都議会で積極的な提案も行い、なかでも児童相談所の増員体制強化などを要望してただけに、政策的に実現できたことは大きな成果です。そして2度と目黒区のような事件を発生させないための、行政の施策が求められるのは当然です。市議会でもぜひ一度取り上げたいと思います。

結城亮(結城りょう)